わたしのパートナー

my partner

家事をするとき、仕事にとりかかるとき。

これがなくては始まらない、というものがあります。

ふだん、とくべつに意識していなくても、 “ない”と気持ちが落ち着かない大切なもの。

連載「わたしのパートナー」では、いろんな仕事に携わる方々の、なくてはならない相棒を通して、仕事や暮らしへの思いを伺っていきます。

菓子研究家

福田里香さんのパートナー·後編

「人」

最近、福田さんのインスタグラムで発表され、話題になったのがantegoのかごバッグだ。

見覚えのある人もいるかもしれない。昭和50年代から60年代に日本で盛んに作られ、海外輸出もされて人気を博した竹製のバッグを、福田さんは鹿児島でGood dayを営む森香菜さんと一緒に改良、復刻したのだった。

「もともと森さんは代官山のcoccaというテキスタイルショップのディレクションをしていて、エシリーナというブランドを立ち上げて一緒にエプロンを作っていたこともあるんですよ。そのときからのパートナーで。今はご実家のある鹿児島でお店をされてるんですが、地元の産業について相談を受けることも多いらしく、一緒になにか作れないかと」

そのとき福田さんの頭にパッと浮かんだのが、以前鹿児島で見つけてずっと気になっていたかごバッグだった。

「新しくあのかごを作ったらいいんじゃないかなって。かご好きな人は多いし、ちょっと洗練したイメージにできれば街歩きにもいいし、海にも似合う。折り畳めるから旅行先にも気軽に持っていける。海外で持ち歩いてたら『ファンタスティック!』ってなるかもしれないし(笑)。パリではふつうに買い物かごとして使われているマルシェバッグを買い込んだり、フォートナム&メイソンのハンパーバスケットに憧れたり、ありますよね」

たしかに身に覚えがありすぎる感覚だ。

「文化っていうのは壮大なかんちがい人生劇場だと思ってて。どんなに優秀な人でもかんちがいとか憧れとか、見当はずれの情熱があって、その熱で文化が出来ていくようなところがあると思うんです。日本の浮世絵がヨーロッパへ渡ってゴッホやロートレックに影響を与えたなんてこともそうだし、本当の理解というのはないんじゃないかな。研究者だって、学究的といっても先立つものはその人個人の情熱と感覚だと思うから。事実はあったとしても真実はない……これコナンっぽいいい方ですけど、そのかんちがいからなにかが生まれていく。だから今、このかごを今作る意味はあるんじゃないかと思ったんですよね」

かごの完成までに4年かかった。鹿児島の職人さんに福田さんが持っていたアンティークのかごを預け、それを分解して、今の気分にふさわしい素材の質感、サイズを森さんとのやりとりのなかで決めていく。

「それぞれ本業があるから、追い立てられることもなく、ゆっくり考える時間があったのもよかった。途中で、日本画家の小倉遊亀の代表作のなかにこのバッグを見つけたり(1966年発表の『径(こみち)』)。それを見て、66年ということは年代的に中国雑貨が入ってくる以前の風景だから、これはやはり国内で作られたものなんだと確信したり」

そうしてできあがったかごは、鹿児島弁の網(あん)と手籠(てご)を組み合わせ、antegoと名付けられた。色は白と黒のみ。原型よりもすこし細身で、でも深さはしっかり。セレクトショップ「オカイユ」での受注会が初披露目となった。

「多くの方からご注文いただいて。このご時世だったらやっぱり中袋は必要だけど、作るならそれ自体も洗練した形にしたいと、生地はもちろん、持ち手の細さから縫い方までああでもない、こうでもないと本当に細かいところまでこだわって作ったものだから。やっぱりうれしいですよね。」

今後の受注会が決まったら、福田さんのインスタグラムでお知らせする予定だそうだ。

企業のためのお菓子の開発はもちろん、その工場探しまで関わったり、漫画についての発信を続けたりと、福田さんの仕事の仕方はおもしろいですね、と水を向けたら、「なんか、ちょっと『東京観光』だって思ってるところがあるから」とこれまた思いがけない答えが返ってきた。曰く、

「上京して美大(武蔵野美術大学)に入って、まず打ちのめされるんですよ。周囲に比べてなんの才能もないなと。でも田舎には帰りたくないから、まずは会社(新宿高野)に就職して。そうこうするうちに、大学の同じクラスで友人の小林深雪さんが少女小説の人気作家になって、小説にでてくる子供向けのお菓子のレシピ本を出したいから手伝ってと。じゃあ、構成を考えるわとやってみたら、絵が描けるから編集の人にもわかりやすいし、企画もそのまま通った。デザインはやっぱり同級生の茂木くん(グラフィックデザイナーの茂木隆行さん)に頼んで。その撮影が和やかで楽しくて」

そうか、こういうのが向いてるんだなと福田さんは気づいたのだという。

子供の頃から漫画が大好きで、漫画家になりたかった。だけど、実際描こうとしてもストーリーが作れない現実があった。

「自分の装備がいちばん見えないから。お前、ザイル背負ってるのになに海を渡ろうとしてるんだよ、みたいな。だから、どう妥協していくというか、自分の能力を考えながら精神的に壊れない範囲を探すしかない。漫画家にはなれない。なぜならストーリーが一歩も進まないから。でもお菓子を題材に本の構成を考えるなら筆が進む。企画を通してもらえるってことは、これが向いてるってことなんだろうと。だったら、それを続けて生きていけばいいんだなって。観光気分で楽しんで。そう思えば気が楽になるから」

観光気分で、と福田さんはそう言うが、その後の活躍は読者も知るとおり。書籍の出版は続き、雑誌などメディアでの連載も長期に渡る。

「『装苑』で私が一番注目しているパティシエはよしながふみさんが描く『西洋骨董洋菓子店』の小野です、ってよしながさんに取材させてもらったり。ファッション誌で無謀だったかもしれないですけど、そういったことがゆくゆくは書籍につながっていく。漫画は描けないけど、漫画の感想文は書けた。好きなもの全部をあきらめなくていいんだと思いました」

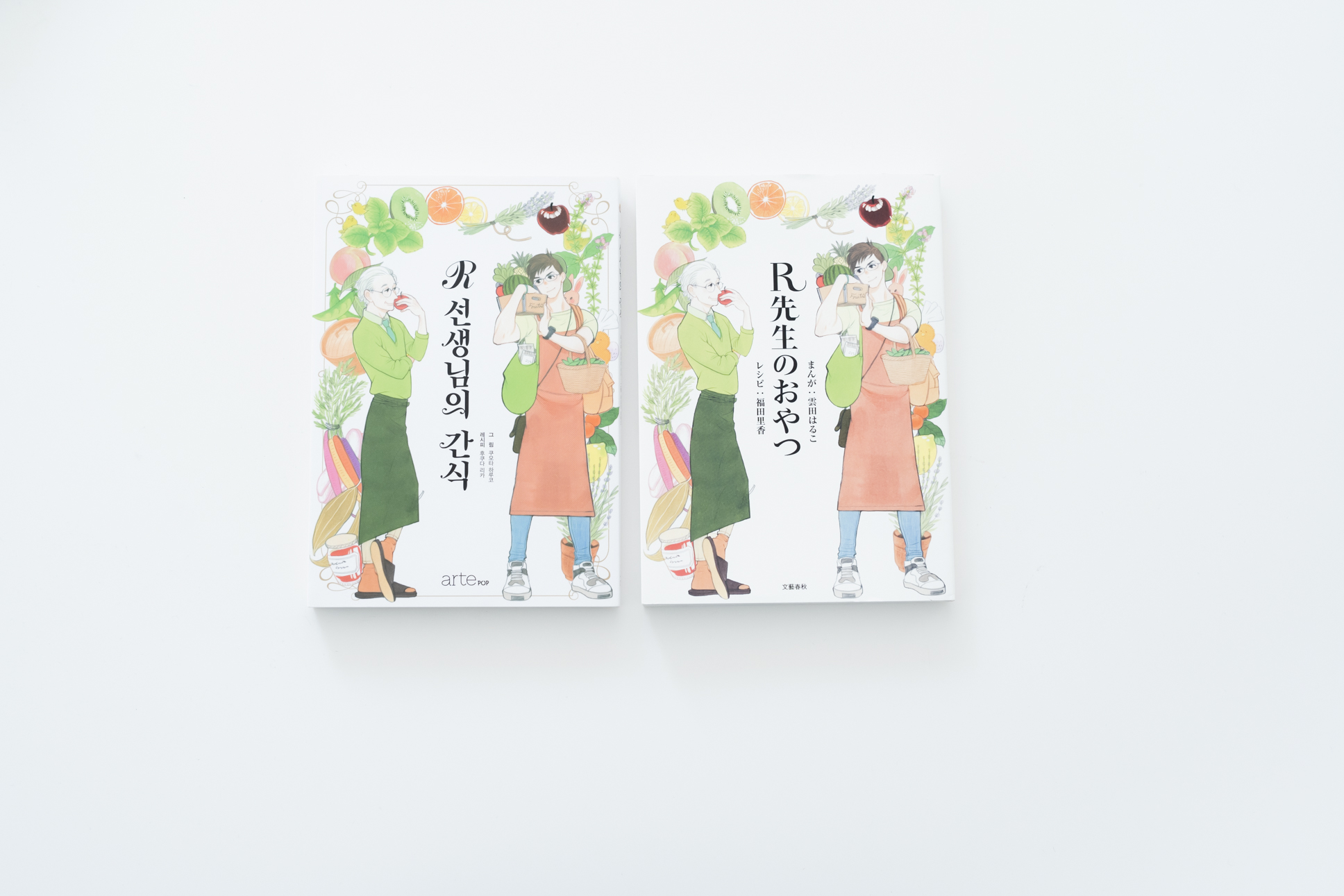

雲田はるこさんとの共著、『R先生のおやつ』もそうやって生まれた作品のひとつだ。雲田さんの描く初老のお菓子研究家R先生と助手のKくんのエピソードに、福田さんによるお菓子の解説とレシピが続く。読んでいると、R先生のお茶会に参加している気分で、レシピに愛着が湧いてくる不思議。どれもすぐに作りたくなるようなラインナップなのもうれしい。

「雲田さんが『落語心中』を描く前から大好きで、以前から面識もありましたが、雲田さんからお声がけいただいて連載が始まりました。お菓子の撮影をして、レシピのこつを伝え、ポイントを図解してお渡しして。その後スタッフみんなで漫画家を囲んでごはんを食べるという。もはや、最高の東京観光みたいな。心のなかでサイトシーイング!って叫んでましたね(笑)」

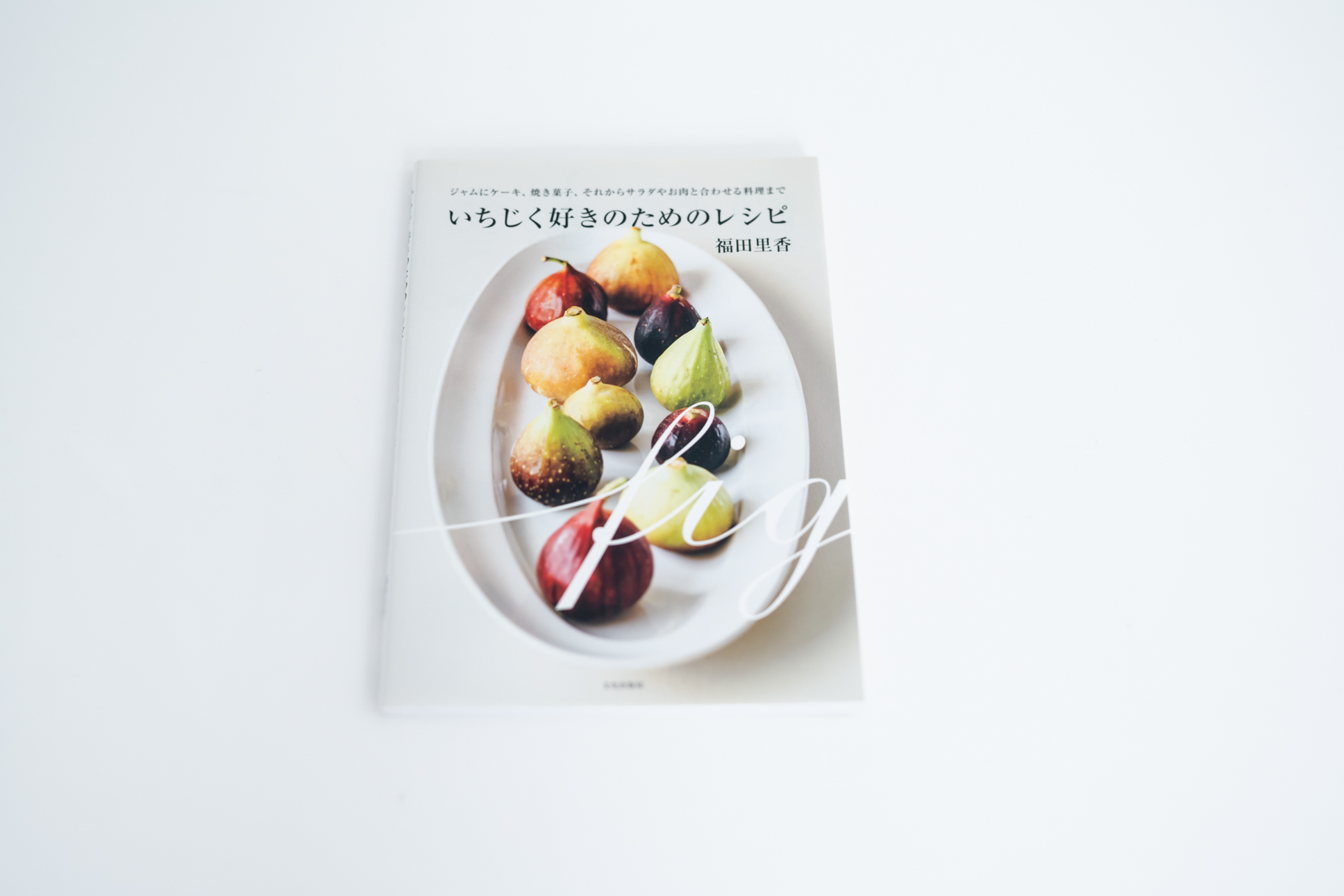

そして、最新刊はいちじくのお菓子だけを紹介する『いちじく好きのためのレシピ」。こんなふうにひとつの果ものだけのレシピを紹介する本は珍しい。そう伝えると、

「この本の編集者の田中薫さん、田中のり子さんとはすごく長いつきあいで。だから企画の内容も伝わりやすいし、お互いの信頼もあるのかもしれない。私は著者なんだけど、本造りはやっぱりチームの仕事だと思います。著者も編集者も星の数ほどいて、そのなかで相性だとか方向性だとかが近い人とずっと仕事できるのはありがたいこと。ベストセラー作家の担当者が私にとってベストな編集者ではないと、それはいつも思っていますね。『R先生のおやつ』でも、表立ってのパートナーは雲田さんなんだけど、そこにはずっと併走してくれる編集さんがいて。私の原点には、小説家と菓子研究家とデザイナーになった同級生が集まって、ゲラゲラ笑いながら最初に作った本があるから、本を読んでおもしろかったって言ってもらえると、漫画家になれなくてもよかったなっていうか。こんなふうになると思ってなかったから、小さなときからずっと好きなものを変更しなくてよかったなって思います」

わたしのパートナーvol.8 後編

福田里香さんのパートナー

「人」

福田里香●ふくだ·りか 菓子研究家。著書に『民芸お菓子』『いちじく好きのためのレシピ』『新しいサラダ』など。漫画関連の著書に『まんがキッチン』『R先生のおやつ』など。雑誌『装苑』のフードコラムは21年目、『DISCOVER JAPAN』の「民芸お菓子巡礼」は12年目と長期連載。お菓子、食を切り口とした鋭い考察に刮目。

●antego

Good day

現在7月の展示会のご予約分を生産中です。再販は来年以降となります。

問い合わせ goodday.kagoshima@gmail.com

写真·大段まちこ 構成、文·太田祐子(タブレ)